Dies ist eine alte Version des Dokuments!

A. Unterscheidungsdimensionen

Um die Komplexität der Fragestellungen besser in den Griff zu bekommen, haben wir folgende fünf Unterscheidungsdimensionen gewählt:

- Grösse: Anzahl Personen (Schüler/innen, Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen) eines Standorts.

- Orte: Schulen, Standorten und Gebäuden.

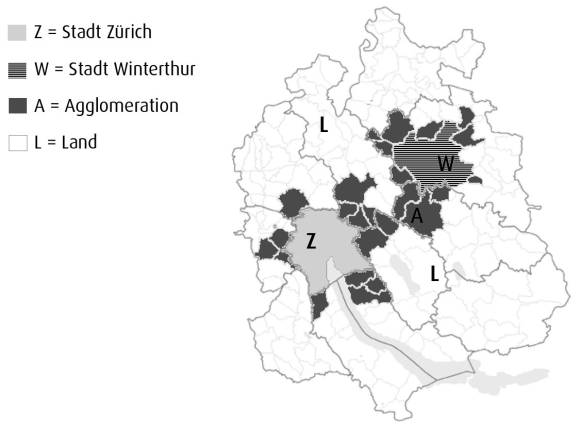

- Zonen: Gebiete verschiedener Siedlungsdichte und verfügbarer Internet-Anschluss-Technologien im Kanton Zürich

- Stufen: die Entwicklung entlang der Schulstufen

- Perspektiven: Vier verschiedene, sich ergänzende Sichtweisen auf die Thematik

Diese Unterscheidungsdimensionen werden nachfolgend genauer beschrieben. Sie sind die Basis für Diskussionen und die Untersuchungen die diesem Entwicklungsplan zugrunde liegen.

Grösse

Anzahl Personen (Schüler/innen und Mitarbeiter/innen einer Schule) auf 100% Anwesenheit aufgerechnet.

- 75P: bis 75 Personen (ca. 1-4 Klassen)

- 150P: bis 150 Personen (ca. 5-8 Klassen)

- 300P: bis 300 Personen (ca. 9-15 Klassen)

- 600P: bis 600 Personen (ca. 16-30 Klassen)

- 1200P: bis 1200 Personen (über 30 Klassen)

Orte

Wir unterscheiden zwischen Schule, Standorten (auch Schulstandorten) und Gebäuden.

- Ein Schule umfasst einen oder mehrere Standorte, verschiedene Standorte liegen auf verschiedenen Grundstücken.

- Ein Standort umfasst ein oder mehrere Gebäude, verschiedene Gebäude liegen auf dem selben Grundstück.

Technisch beziehen wir uns in diesem Konzept meistens auf die Standorte.

Zonen

Die folgende Karte und die Zonenaufteilung ist provisorisch und wird im MBA aktualisiert, sobald genauere Karten von Seiten der Telekomanbieter zur Verfügung stehen.

- Zone Z: Zürich Stadt (FTTS bis 2013)

- Zone W: Winterthur Stadt (FTTS bis 2014)

- Zone A: Agglomeration (FTTS bis 2015)

- Zone L: Land (FTTS unbestimmt)

Stufen

Die 5 Stufen beschreiben eine grobe Einteilung bzgl. des Entwicklungsunterschieds aufgrund des Alters entlang der Schulstufen. Diese Einteilung wird verwendet, weil sich sowohl die

- kognitive Entwicklung (siehe z.B. Jean Piaget),

- moralische Entwicklung (siehe z.B. Lawrence Kohlberg),

- Ich-Entwicklung (siehe z.B. Susanne Cook-Greuter), sowie die

- Erweiterung des physischen und medialen Lebens- und Sozialraumes (siehe z.B. Zonenmodell von Dieter Baacke)

in grober Annäherung parallel gehen mit dem Alter und dem Schuljahr. Sie sind wesentlich mitbestimmend für die Art und Weise, wie das Internet von den Schüler/innen genutzt wird und welche Sicherheitsmassnahmen die Schulen bezüglich der Internetanbindung treffen müssen.

- Stufe KGU: -2. bis 3. Schuljahr / KG & 1.-3. Primarklasse (Alter etwa 4.-9.)

- Stufe M: 4. bis 6. Schuljahr / 4.-6. Primarklasse (Alter etwa 9.-12.)

- Stufe S1: 7. bis 9./10. Schuljahr der Sekundarstufe 1 (Alter etwa 12.-16.)

- Stufe S2: 10. bis 13. Schuljahr der Sekundarstufe 2 (Alter etwa 15.-25.)

- Stufe L: Lehrpersonen, Mitarbeiter/innen und Personen in Weiterbildung aller Schulstufen

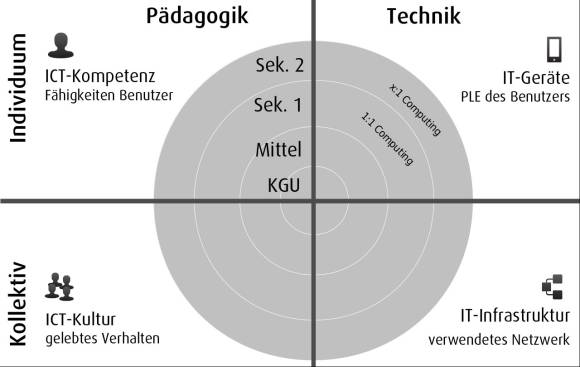

Perspektiven

Die 4 Perspektiven beschreiben vier grundsätzlich verschiedene Aspekte auf das Thema Internet-Zugang und Internet-Nutzung. Sie unterscheiden sich in pädagogische und technische sowie individuelle und kollektive Perspektive.

| Pädagogisch | Technisch | |

|---|---|---|

| Individuell | gelebte ICT-Kompetenz | verfügbare IT-Geräte |

| Kollektiv | gelebte ICT-Kultur | verfügbare IT-Infrastruktur |

- ICT-Kompetenz (pädagogisch-individuell): Beschreibt das, wie der einzelne mit ICT umgehen kann.

- IT-Geräte (technisch-individuell): Beschreibt das, was man im aktuellen Diskurs PLE (Personal Learning Environment) nennt.

- ICT-Kultur (pädagogisch-kollektiv): Beschreibt, wie die Internetnutzung unter allen Personen gelebt wird.

- IT-Infrastruktur (technisch-kollektiv): Beschreibt das, wie die Schule technisch vernetzt ist und ans Internet angeschlossen ist.

Eine funktionierende Lösung sollte wenn möglich alle vier Perspektiven miteinbeziehen. Lösungen die auf nur einer der vier Perspektiven basieren sind meist nicht nachhaltig.

Beispiel: Der Umgang mit problematischen Inhalten, kann weder rein technisch noch rein pädagogisch gelöst werden, noch rein auf individueller Verantwortung (Individuell) noch auf rein kulturellem Umgang (Kollektiv) basieren. Erst Massnahmen in allen vier Quadranten ermöglichen eine massvolle nachhaltige Lösung. Oft gewichtet man als Person die Lösung einer einzigen Perspektive als höher, die Sichtbarmachung aller vier Perspektiven hilft sich aller Anteile der Lösung bewusst zu werden. Sicher kennen auch sie den Streit wie das Problem am besten gelöst werden soll, technisch, pädagogisch, beim Einzelnen oder durch verändern der Schulkultur, die Antworten heisst, nur wenn alles in Betracht gezogen wird, ist die Lösung nachhaltig.

Der Entwicklungsplan „Bildung im Netz“ beschreibt in erster Linie die Massnahmen bzgl. dem IT-System (technisch-kollektiv), fordert aber jeweils explizit auf zum Mitziehen in den anderen Perspektiven, die in anderen Konzepten erfasst und vertieft werden sollten.