Dies ist eine alte Version des Dokuments!

Modellhafter Tagesablauf

Ein klar und verbindlich strukturierter Tagesablauf ist für erfolgreiche Selbstlernphasen für Schülerinnen und Schüler eine wichtige Voraussetzung. Er bietet ihnen Orientierung und rhythmisiert das Lernen durch verschiedene Phasen wie Start in den Schultag, Selbstlernen, Pausen, Freizeit.

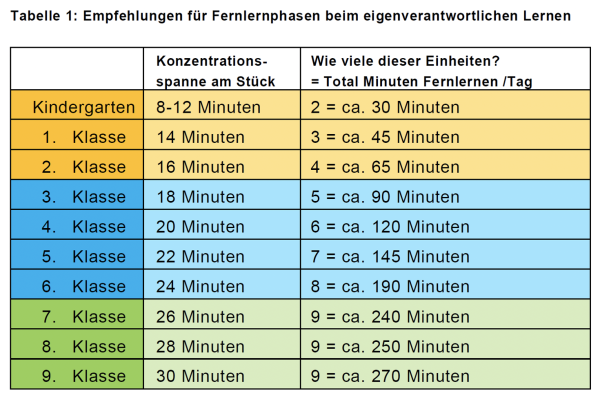

Die Dauer der Phasen und deren Gestaltung muss durch die Lehrperson auf das Alter der Kinder und Jugendlichen abgestimmt werden. Richtwerte für die Anzahl Konzentrationsphasen sind in der Tabelle (siehe weiter unten bei «Selbstlernzeit»: Tabelle 1) hinterlegt.

Start in den Schultag

Damit Fernunterricht gelingt, ist der Start in den Schultag wichtig. Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, was sie erwartet. Entweder beginnt die Lehrperson den Tag gemeinsam virtuell mit der Klasse oder die Schulkinder erstellen für einzelne Blöcke eine eigene Planung. Die Schülerinnen und Schüler erfahren so, wie ihr Tag strukturiert ist. Nach der Start-Phase ist den Schülerinnen und Schülern und je nach Zyklus auch den Eltern resp. Betreuungspersonen klar, wie der Tag strukturiert ist.

Aspekte für den Start in den Tag

- Die Schülerinnen und Schüler sollen im Schulalltag ankommen. Als wichtige Aktivitäten zählen Arbeitsplatz aufräumen und vorbereiten, Materialien bereitstellen, Ablenkungen reduzieren.

- Störungen gilt es nach Möglichkeit zu vermeiden.

- Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler ist auch im Fernlernunterricht in einer geeigneten Form sicherzustellen. Wenn ein Kind krank ist oder aus familiären Gründen an diesem Tag nicht am Fernunterricht teilnehmen kann, melden es die Erziehungsberechtigten ab, weil die Lernenden die Fernaufträge wie bei regulärem Unterricht nur bedingt oder gar nicht erfüllen können. Wenn in der Klasse mit einem virtuellen Klassenzimmer gearbeitet wird, ist die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler ersichtlich.

- In der Primarschule könnten die Schülerinnen und Schüler der Lehrperson per Mail oder Telefon jeweils mitteilen wie sie ihre Lernphasen strukturiert haben.

- In der Sekundarschule können die Lernphasen nach einer persönlichen, schriftlich fixierten Tagesplanung der Schülerinnen und Schüler erfolgen. Diese reichen sie am Morgen bei der Lehrperson ein oder legen sie in ihrem Arbeitsbereich in einem geteilten Ordner ab.

- Die Lehrperson verschickt allen Schülerinnen und Schülern via Chat (Teams, Threema, Signal, E-Mail) eine Gutenmorgen-Nachricht, ein Lied, Bild usw. und begrüsst damit alle. Die Lehrperson befragt mit einem Onlinetool die Schülerinnen und Schülern, wie es ihnen geht (Bsp. Teams, Mentimeter). Oder, die Klasse singt virtuell gemeinsam ein Lied. Die Lehrperson singt via Chat vor/mit.

- Wenn einzelne Schülerinnen, Schüler nicht reagieren, sollte die Lehrperson bei ihnen resp. deren Eltern nachfragen.

Methoden zum Start in den Tag

- Die Lehrperson verschickt allen Schülerinnen und Schülern via Chat (Teams, Threema, Signal, E-Mail) eine Gutenmorgen-Nachricht, ein Lied, Bild usw. und begrüsst damit alle.

- Die Lehrerperson nutzt ein Befragungstool, um herauszufinden, wie es den Schülerinnen und Schülern geht (Bsp. Teams, Mentimeter)

- Die Klasse singt virtuell gemeinsam ein Lied. Die Lehrperson sing via Chat vor/mit.

Arbeiten im virtuellen Klassenzimmer

Die Zusammengehörigkeit zur Klasse kann im Fernlernen mit Hilfe des virtuellen Klassenzimmers gepflegt werden. Dazu treffen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Lehrperson zu festgelegten Zeiten online z.B. auf der Lernplattform der Schule oder einem Chat-Tool.

Arbeit im virtuellen Klassenzimmer

Die Schülerinnen und Schüler sind im definierten Zeitraum im virtuellen Klassenzimmer mit der Lehrperson und den Mitschülerinnen und Mitschülern. Das virtuelle Klassenzimmer kann über verschiedene Tools (Bsp. Microsoft Teams, Moodle etc.) mit der Klasse gestaltet werden. Im virtuellen Klassenzimmer können gemeinsame Aktivitäten unternommen werden wie z. B. Singen, Spiele, Rätsel, Klassenrat etc. Es können auch Lerninputs ausgetauscht und Rituale gepflegt werden (Start in den Tag oder Tagesabschluss).

Aufgrund der Auslastung der Datennetze und/oder der genutzten Tools für die virtuellen Klassenzimmer kann es sinnvoll sein, dass Gruppen von 4-5 Schülerinnen und Schüler gebildet werden und diese gestaffelt im virtuellen Klassenzimmer arbeiten.

Aspekte für das virtuelle Klassenzimmer

- Etwas gemeinsam erleben soll hier im Vordergrund stehen. Z.B. Lehrperson erläutert ein Thema, Klasse spielt ein Spiel (Bsp. Wettbewerb auf Kahoot, ), sie singen gemeinsam ein Lied.

- Damit der Austausch im virtuellen Klassenzimmer besser gelingt, ist es allenfalls sinnvoll, Regeln zu erstellen (z.B. Mikrofon auf lautlos, keine Kamera, Fragen werden über den Chat gestellt, Ablageort für Dokumente werden geklärt).

- Im virtuellen Klassenzimmer kann, falls es die Technik zulässt, auch der Klassenrat stattfinden.

- Die ganze Klasse ist online und hört einen Input zu einem neuen Thema (z. B. via Teams Besprechung, Skype, …).

- Falls der Beitritt für Schülerrinen und Schüler virtuelle Klassenzimmer nicht klappt (Bsp. Überlastung WLAN), stellt die Lehrperson sicher, dass Schülerinnen und Schüler die verpassten Informationen erhalten (z.B. in der Selbstlernphase mit Begleitung).

Methoden im virtuellen Klassenzimmer

- Die Klasse arbeitet gleichzeitig gemeinsam auf einem Tool, wie zu Beispiel:

- Microsoft Whiteboard; gemeinsames Schreiben auf einem Whiteboard

- Padlet; gemeinsame Sammlung erstellen

- BookCreator online, gemeinsame Dokumentation erstellen

- Mindmister; zusammen brainstormen

- Die ganze Klasse ist online und hört einen Input zu einem neuen Thema (Bsp. via Teams Besprechung, Skype, …)

- Diskussion zur Vertiefung eines Themas werden geführt (Bsp. Fachstelle Bildung und ICT des VSA ZH stellt den Schulen ein Wiki mit Forum zur Verfügung, Microsoft Teams, Messenger, ….)

- Kleingruppen bearbeiten gemeinsam ein Thema und stellen dies in einem Wiki dar.

Selbstlernzeit

In der Selbstlernzeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler ihrem Alter entsprechend selbständig. Die Einheiten werden idealerweise durch die Lehrperson so über den Tag verteilt geplant, damit die Schülerinnen und Schüler auch während dem Fernlernen die notwendige Abwechslung im Tagesablauf erleben.

Krieg, M. & Weber, K. (2020). Handreichung Fernunterricht. Direktion für Bildung und Kultur. Kanton Zug.

Krieg, M. & Weber, K. (2020). Handreichung Fernunterricht. Direktion für Bildung und Kultur. Kanton Zug.

Es werden zwei Typen von Selbstlernzeiten unterschieden:

- Selbstlernzeit online/offline OHNE Begleitung durch die LP

- Selbstlernzeit online MIT Lernbegleitung durch die LP

Für die Selbstlernzeit zu klären

Für die Selbstlernzeit wichtig zu klären sind:

- Erreichbarkeit von Schülerinnen und Schüler

- Verwendetes Kommunikationsmittel (Telefon, Online-Tool wie Teams, Skype, Messenger etc.)

- Ablageort und -systematik von Unterlagen (persönliche Unterlagen, mit der Lehrpreson geteilte Unterlagen, mit der Klasse geteilte Unterlagen)

Selbstlernzeit MIT Begleitung durch die Lehrperson

Die Lehrperson sucht regelmässig den persönlichen Kontakt zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern und unterstützt sie im Selbstlernen. Neben den schulischen Aspekten bespricht die Lehrperson auch die persönliche Befindlichkeit der Kinder resp. Jugendlichen in der Phase des Fernlernens.

Wichtig für die Selbstlernzeit mit Lernbegleitung ist eine gute Planung, damit die individuelle Zeit von den Schülerinnen und Schülern mit der Lehrperson gut genutzt werden kann. Sowohl die Lehrperson als auch die Schülerin, der Schüler bereiten sich auf das Gespräch vor. Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern dazu die Leitfragen vor. Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern entfällt unter Umständen diese Vorbereitungsphase.

Strukturelle Überlegungen

Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Rahmen der Lernbegleitung die Gelegenheit, der Lehrperson Fragen zu stellen und individuelle Inputs zu den Selbstlernphasen zu erhalten.

Um Wartezeiten zu vermeiden, erstellt die Lehrperson einen Zeitplan für die Besprechung mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Bei kleineren Kindern ist es sinnvoll, wenn eine erwachsene Begleitperson oder allenfalls ein älteres Geschwister beim virtuellen Austausch anwesend ist.

Virtuell geteilte Arbeitspläne, Tagebücher, ePortfolios etc. helfen der Lehrperson für die Besprechung mit den Schülerinnen und Schülern. Im einfachsten Fall fotografieren die Schülerinnen und Schüler ihren Arbeitsplan und schicken ihn per Mail oder Nachrichten-Tool (z.B. Signal) an die Lehrperson. In OneNote können Tagebücher geteilt werden. Arbeitspläne können in der eWolke oder in einem geteilten Ordner auf OneDrive der Lehrperson zur Verfügung gestellt werden.

Für die mündliche Lernbegleitung eignen sich Telefon, Skype oder Video-Konferenz mit Microsoft Teams. Es ist sicher motivierend, wenn sich die Lehrperson und die Kind und Jugendlichen für den Austausch via Videoschaltung sehen können. Es dabei die Auslastung des Netzes zu beachten.

Aspekte für die Selbstlernzeit MIT Lernbegleitung

Aspekte

Die direkte Kommunikation zwischen SuS und LP ist beim Fernlernen wichtig. Je älter die SuS sind, desto eher kann von einer mündlichen Kommunikation (Telefon oder Videokonferenz) auch zu einem schriftlichen Austausch übergegangen werden.

Wichtig für die Selbstlernzeit mit Lernbegleitung ist eine gute Planung, damit die individuelle Zeit von SuS mit der LP gut genutzt werden kann. Sowohl LP als auch SuS bereiten sich auf das Gespräch vor. Die LP gibt den SuS dazu die Leitfragen vor. Bei jüngeren SuS entfällt wahrscheinlich diese Vorbereitungsphase.

Möglicher Ablauf der Selbstlernzeit MIT Lernbegleitung

- Vorbereitung des Gesprächs mit der Lehrperson durch die Schülerinnen und Schüler. (offline), die Lehrperson erstellt dazu Leitfragen.

- Austausch mit der Lehrperson gemäss Plan (synchron, Telefon oder online)

- Befindlichkeit des Kindes (Bsp. mit Hilfe einer Skala von 1 bis 10, Smily etc.)

- Gemeinsam mit der Schülerin, dem Schüler herausfinden, wie der Stand ist und wo noch Fragen bestehen (Arbeitspläne durchgehen)

- Konkrete Kompetenzerwerbungen festellen und die passenden nächsten Schritte festhalten

- Mit den Lernenden die nächsten Schritte besprechen/vereinbaren (auf dem Arbeitsplan festhalten)

- Freie Tätigkeit besprechen: Ideen, Fortschritt, mögliche weitere Projekte

- Verabschiedung

Selbstlernzeit OHNE Begleitung durch die Lehrperson

Einen grossen Teil des Tages arbeiten die Schülerinnen und Schüler selbständig an den gestellten Aufgaben. Die Planung zum Start des Tages durch die Schülerinnen und Schüler hilft die Aufgaben gut zu verteilen und schafft Verbindlichkeit.

Strukturelle Überlegungen

Schülerinnen und Schüler arbeiten an den Aufträgen, welche sie von den Lehrpersonen erhalten haben oder sich allenfalls selbst gestellt haben. Je nach Abmachung mit der Lehrperson erstellen die Schülerinnen und Schüler die Planung selber und besprechen diese in der Selbstlernzeit mit Begleitung mit der Lehrperson. Die Selbstlernzeiten für eigenverantwortliches Lernen richten sich altersgemäss nach den Richtwerten wie sie bei Selbstlernzeit Tabelle 1 aufgeführt sind.

Aspekte für die Selbstlernzeit OHNE Begleitung

- Die Lehrperson stellt den Schülerinnen und Schülern Aufgaben per Post (inkl. frankierten Rückantwortcouvert), Mail oder Lernplattform zu. Dazu erstellt sie einen Wochenplan, den die Schülerinnen und Schüler bearbeiten. Bearbeitete Aufgaben stellen die Schülerinnen und Schüler der Lehrperson per Post oder via Mail/Lernplattform zu. Die Rückmeldung der Lehrperson erfolgt während der Selbstlernphase mit Lernbegleitung.

- Während der Selbstlernphase können auch Aufgaben in Kleingruppen virtuell gelöst werden. Dazu nutzen die Kleingruppen Chat-Tools zur Diskussion, geteilte Dokumente z.B. eduPad oder arbeiten auf der Lernplattform der Schule. Die Arbeit koordiniert die Kleingruppen selber via Chat, Kurznachricht oder Telefon.

- Eine Reflexion über die Selbstlernzeit kann für die Phase der Selbstlernzeit mit Lernbegleitung genutzt werden. Die Lehrperson kann den Lernenden einen Raster mit stufengerechten Reflexionsfragen zur Verfügung stellen (von Emojis bis ausführlichen Tagebucheinträgen).

Methoden für die Selbstlernzeit OHNE Begleitung

Angebot der Fachstelle Bildung und ICT:

Sie stellt den Schulen einen Wiki-Raum zur Verfügung. Dort können Lehrpersonen Materialien ablegen und diesen ihren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Dazu besteht die Möglichkeit Aufträge zu hinterlegen und in einem Forum können Lernende Fragen dazu stellen.

- Die Lernenden erstellen für die Selbstlernphase selbst einen Arbeitsplan, den sie in der Lernbegleitung mit der Lehrperson besprechen (Zyklus 3). Ablagemöglichkeiten bieten dazu OneNote, welches mit der Lehrperson geteilt wird.

Freie Tätigkeit

Das Fernlernen bietet die Chance, einen Teil der Schulzeit durch eine selbst gewählte Tätigkeit zu verbringen. Die Schülerinnen und Schüler vereinbaren ihre Freie Tätigkeit mit der Lehrperson in der Selbstlernzeit mit Lernbegleitung.

Strukturelle Überlegungen

Die Schülerin, der Schüler vereinbart mit der Lehrperson welchen Freien Tätigkeiten sie bzw. er nachkommen will. Dies kann losgelöst von schulischen Themen sein. Es kann das Üben eines Musikinstruments, freies Spiel, Zeichnen, Basteln, Lesen, Stricken, Jonglieren lernen, dem Nachgehen eines persönlichen Projektes (Sketchnotes mit Tutorial oder 10-Fingersyste lernen) etc. sein.

Aspekte für die Freie Tätigkeit

- Schülerinnen und Schüler erstellen Fotos von ihrer Freien Tätigkeit und stellen diese via Chat oder Lernplattform den Mit-Schülern zur Verfügung.

- Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre „Freie Tätigkeit“ mit einer selbst gewählten Form und setzen sich dazu selbstgesetzte Ziele. Sie erstellen zum Beispiel ein Video, eine Fotodokumentation, schreiben ein Tagebuch etc.

- Die Lehrperson stellt den Lernenden eine Auswahl an Angeboten für die „Freie Tätigkeit“ via Post/Chat/Lernmanagementsystem zur Verfügung. Die Lernenden wählen ein Angebot aus. Ihre Schritte dokumentieren sie in einer selbstgewählten oder in der durch die Lehrperson vorgegebene Form.

- Ideen für „Freie Tätigkeit“: Gestaltung Osterfenster, Ostereierfärben, Kuchen backen, mit Verpackungsmaterial etwas bauen, Erlenen von Tastaturschreiben, verschiedenen Schriften (Kalligraphie), Sketchnotes, Origami falten, Kochen (Rezept suchen, Einkaufsliste, Kochen, Tisch decken), etwas neues Lernen (Jonglieren, Zaubertrick) etc.

Pausen

Fernlernen ist anstrengend. Die SuS brauchen unbedingt abwechslungsreiche Pausen und sollen sich weg vom Arbeitsplatz erholen und neue Energie tanken.

Überlegungen zur Pausengestaltung

Pausen für Znüni aber auch für Bewegung und etwas frische Luft sind mehrmals täglich einzuplanen. In der Pause soll der Arbeitsraum kräftig durchlüftet werden, damit genügend Sauerstoff für die nächste Arbeitsphase vorhanden ist.

Ideen zur Pausengestaltung

- Znüni essen

- Singen/Musik hören

- An die frische Luft gehen

- Bewegung:

- Jonglieren

- Balancieren

- Seilspringen

- Gummitwist (zwischen zwei Stühlen)

- Liegestützen

- …