Grundidee

Ziele und allgemeine Informationen

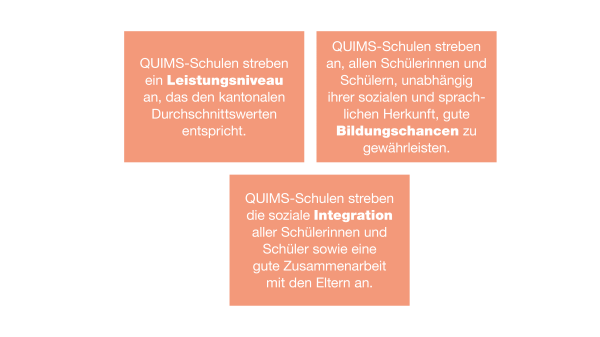

Leitideen von QUIMS ↓

Infobroschüre 2019

Infobroschüre 2019

Gesetzlicher Auftrag ↓

Seit 2005 stehen Schulen mit einem hohen Anteil an fremdsprachigen Kindern zusätzliche Angebote zur Hebung des Leistungsniveaus aller Schülerinnen und Schüler zur Verfügung (Volksschulgesetz §§ 25 und 62). Zur Beteiligung am Programm QUIMS berechtigt und verpflichtet sind Schulen, die einen sogenannten Mischindex von 40 Prozent oder mehr aufweisen und deren Schulgemeinde über einen überdurchschnittlichen partiellen Sozialindex verfügt. Der Mischindex entspricht dem Mittel aus dem Anteil der Kinder nichtdeutscher Erstsprache und dem Anteil der Kinder ausländischer Nationalität (ohne Deutschland, Österreich und Liechtenstein), während sich der partielle Sozialindex der Schulgemeinde aus den Indikatoren «Sozialhilfequote» und «Einkommensquote» zusammensetzt, welche mit gleichem Gewicht einfliessen. Aktuell sind im Kanton rund 160 Schulen am Programm beteiligt.

Volksschulgesetz

Kantonale Kriterien und Beiträge

Handreichung inkl. Korrigenda ↓

Infobroschüre ↓

QUIMS Film Auzelg ↓

Aktuelle QUIMS-Schulen ↓

Glossar ↓

Ein- und Austritt

Informationen zum Ein- und Austritt ↓

Die Ein- und Austrittshürden für das Programm QUIMS wurden per 1. Januar 2025 erhöht, um mehr Planungssicherheit und eine nachhaltige Schulentwicklung zu gewährleisten. Schulen müssen zwei Jahre in Folge die Aufnahmekriterien eines Mischindex von 40 Prozent oder mehr und eines überdurchschnittlichen partiellen Sozialindex erfüllen. Neu berechtigte Schulen werden alle zwei Jahre – jeweils auf Anfang eines Schuljahres in den Jahren mit geraden Zahlen – ins Programm QUIMS aufgenommen. Demgegenüber erfolgt der Austritt erst, wenn eine Schule in vier aufeinanderfolgenden Jahren (inkl. Einführungsjahr bei neuen QUIMS-Schulen) eines der beiden Kriterien nicht mehr erfüllt.

Kriterien für die Beteiligung am QUIMS-Programm ↓

Ein Mischindex von mindestens 40 Prozent und ein überdurchschnittlicher partieller Sozialindex sind die zwei Kriterien für eine Beteiligung am QUIMS-Programm und die Beitragsberechtigung. Die Verfügung «Kantonale Beiträge für QUIMS-Schulen: Kriterien, Verwendung und Verfahren» gibt diese Kriterien vor. Ausschlaggebend sind die Daten der Bildungsstatistik. Diese können beim Sekretariat der Interkulturellen Pädagogik des VSA (ikp@vsa.zh.ch) angefragt werden.

1. Mischindex

Seit der Einführung von QUIMS mit dem Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 wird pro Schuleinheit aufgrund der Indikatoren «Erstsprache» und «Nationalität» ein Mischindex bestimmt. Er berechnet sich aus dem Durchschnitt dieser beiden Indikatoren, wobei beim Anteil «Fremdsprachiger» der prozentuale Anzahl Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher-Erstsprache und beim Indikator «Nationalität» der prozentuale Anzahl Schülerinnen und Schüler mit «nicht-schweizerischer Staatsangehörigkeit» (ohne Deutschland, Österreich und Liechtenstein) gezählt werden.

2. Partieller Sozialindex

Seit dem 1. Januar 2025 gilt neu der partielle Sozialindex der Schulgemeinde als zusätzliches Kriterium. Der Index setzt sich aus zwei Merkmalen zusammen: der «Sozialhilfequote» und der «Einkommensquote». Damit beide das gleiche Gewicht erhalten, werden sie vergleichbar gemacht (statistisch standardisiert) und kombiniert. Ein partieller Sozialindex von 0.5 bedeutet beispielsweise, dass der Wert um 0.5 Standardabweichungen über dem kantonalen Mittel liegt. Die Standardabweichung ist ein statistisches Mass und gibt an, wie stark Werte normalerweise von einem Durchschnittswert abweichen.

Die Bildungsplanung berechnet den partiellen Sozialindex jeweils im Dezember. Ab 2026 erhalten alle Gemeinden mit QUIMS-Schulen den Wert zusammen mit dem aktuellen Mischindex und dem QUIMS-Kredit für das neue Kalenderjahr – jeweils im Januar oder Februar. Den partiellen Sozialindex bzw. dessen Abweichung vom kantonalen Durchschnitt können Schulen beim Sektor IKP des Volksschulamts anfragen.

Handlungsfelder und Qualitätsmerkmale

Handlungsfelder im Überblick ↓

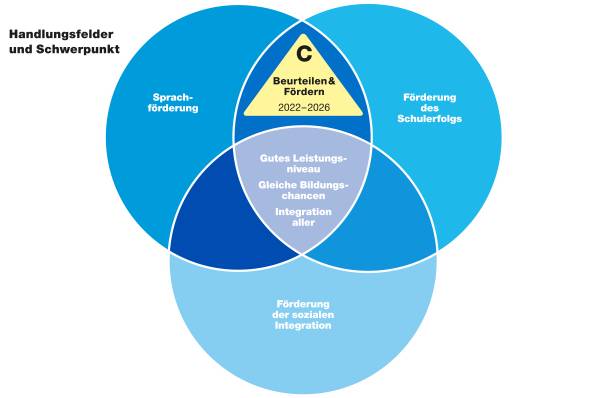

Aus den Leitideen werden drei Handlungsfelder abgeleitet: Förderung der Sprache, Förderung des Schulerfolgs und Förderung der Integration. Die QUIMS-Massnahmen der beteiligten Schulen bewegen sich innerhalb dieser Handlungsfelder.

Ein ausführlicher Beschrieb der Handlungsfelder findet sich in der QUIMS-Handreichung.

Handlungsfeld Förderung der Sprache ↓

Die Schülerinnen und Schüler an QUIMS-Schulen bringen sehr unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen mit. Sehr viele sind mehrsprachig. Entsprechend fokussieren die QUIMS-Massnahmen in diesem Handlungsfeld auf zwei Bereiche:

- Bildungssprache: Die Förderung der Bildungssprache findet für alle Schülerinnen und Schüler und in allen Fächern statt. Bildungssprache wird als Gegensatz zur Alltagssprache verstanden. Sie zeichnet sich durch eine höhere Abstraktion und stärkere Strukturiertheit aus. Bildungssprachlich kompetent sein bedeutet, Fachbegriffe und komplexe Satzstrukturen verstehen und anwenden zu können. Diese Kompetenzen sind grundlegend für das Lernen in allen Fächern.

- DaZ und nichtdeutsche Erstsprachen: Die Förderung der mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler erfolgt zusätzlich im Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und im Unterricht in Heimatkundlicher Sprache und Kultur (HSK).

Qualitätsmerkmale Sprachförderung

Handreichung Sprachförderung in der Schulprogrammarbeit

Handlungsfeld Förderung des Schulerfolgs ↓

Damit jemand an der Gesellschaft und Arbeitswelt teilhaben kann, ist ein Abschluss auf der Sekundarstufe II zentrale Voraussetzung. Viele Jugendliche erreichen dieses Ziel. Ein Teil von ihnen bleibt jedoch schlecht qualifiziert und findet keinen Zugang zu einer weiterführenden Ausbildung. Betroffen sind vor allem Jugendliche aus den unteren Sozialschichten oder aus zugewanderten Familien. Eine Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft zeigt sich bereits im Kindergarten und auf allen weiteren Stufen der Volksschule. Es gelingt der Schule folglich nur unzureichend, das Prinzip der Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Deshalb sieht dieses Handlungsfeld Massnahmen in zwei Bereichen vor:

Differenzierende Lernförderung: Die Lernförderung erfolgt differenziert und integrativ. Die Lehrpersonen verfolgen Strategien, um eine Verzerrung der Wahrnehmung und Beurteilung aufgrund der sozialen Herkunft zu vermeiden. Ein besonderes Gewicht legen sie auf ein formatives Beurteilen, das das Lernen fördert. Unterstützung der Stufenübergänge: Die Schule gestaltet und beobachtet die Zuteilungen zu den anschliessenden Schulstufen aktiv. Bei Laufbahnentscheiden kennt sie Strategien, wie sie Einflüsse der sozialen Herkunft möglichst ausschaltet. Mit dem aktuellen QUIMS-Schwerpunkt «Beurteilen und Fördern, mit Fokus auf Sprache» vertiefen die QUIMS-Schulen wichtige Aspekte dieses Handlungsfeldes.

Es liegen spezifische Qualitätsmerkmale vor, die die Schulen bei der Förderung des Schulerfolgs unterstützen:

Qualitätsmerkmale Schulerfolg und Integration

Handlungsfeld Förderung der Integration ↓

In der Schule begegnen sich jeden Tag Menschen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft. Das Zusammenleben ist meist friedlich und die Zusammenarbeit konstruktiv. Allerdings kann es auch aufgrund der heterogenen Zusammensetzung zu Konflikten und Missverständnissen auf allen Seiten (Kinder, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung etc.) kommen. Die Schule fördert mit gezielten Strategien und durch klare Haltungen das respektvolle Zusammenleben und die Integration aller Beteiligten. Dabei entwickelt sie Massnahmen in drei Bereichen:

Qualitätsmerkmale Schulerfolg und Integration